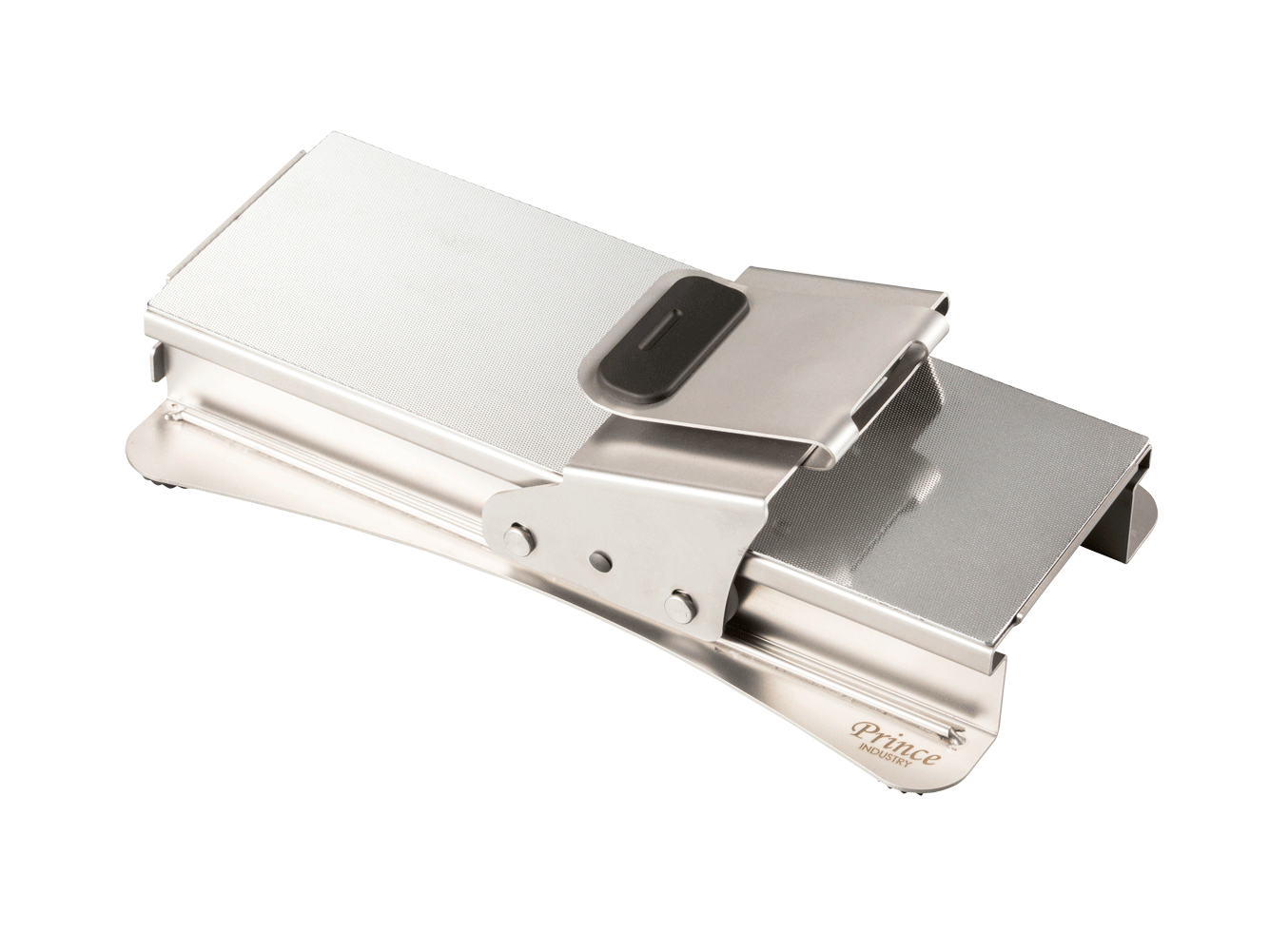

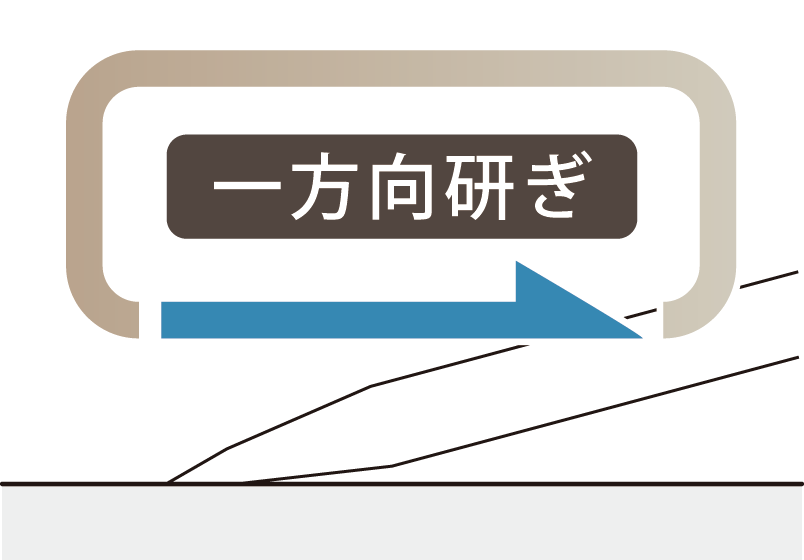

01「横一方向研ぎ」を実現する機構

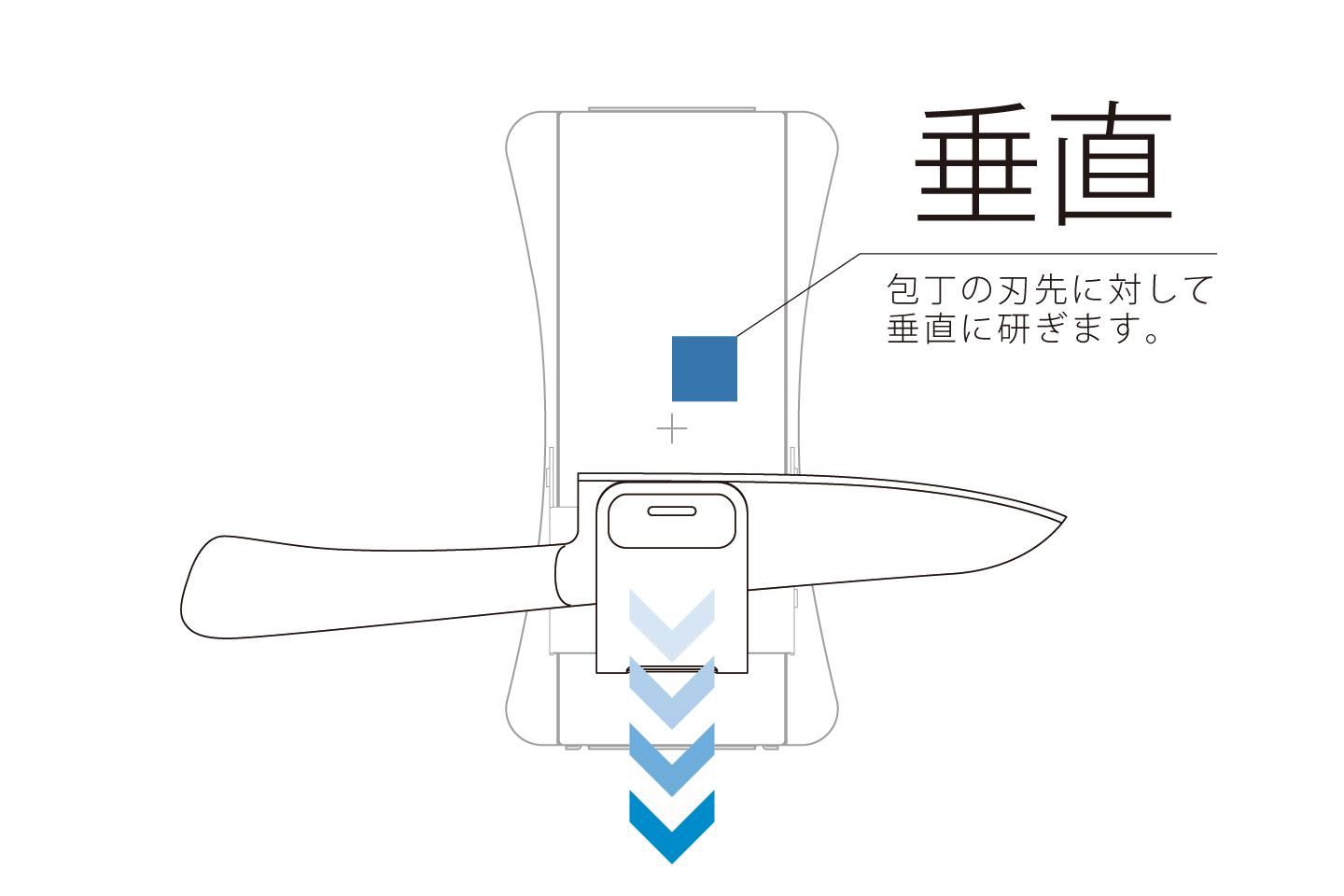

「横一方向研ぎ」とは、包丁の刃先が砥石に対して垂直になるようにセットし、刃先を軽く砥石に押し付けて引きます。そして、刃先を浮かして初めの位置に戻します。これにより刃先に対して一方向で研ぐことが出来るのです。この研ぎ方によって先端はより鋭利に、そして刃先には極微細な凸凹が形成されます。切れ味がよく、また切れ味が長持ちする包丁に研ぎあげることができるのです。

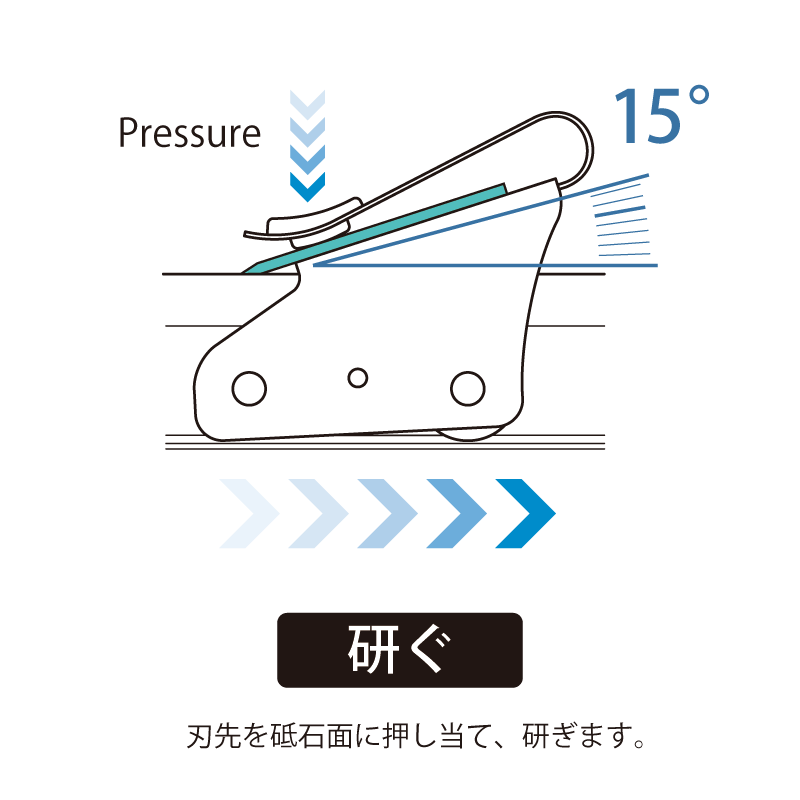

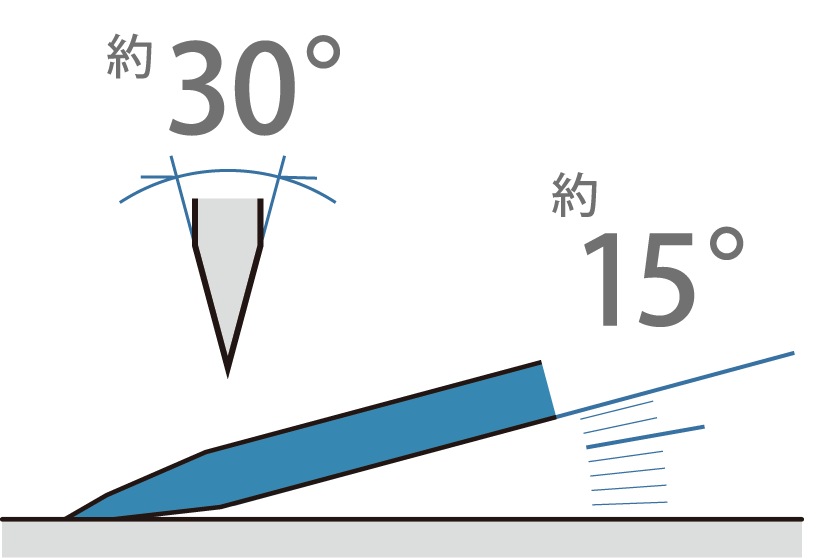

02最適な角度(15°)を保ちます

トギサムライはホルダーによって、包丁の角度を15度に保ちます。このため特別な技術は必要なく、正確に一定の角度を維持した状態で、刃先を研ぐことが出来るのです。

03独自の浮上機構(PAT.P)

トギサムライは独自の浮上機構(PAT.P)により、刃先を浮かせた状態になっています。包丁の刃先が砥石に対して垂直になるようにセットし、刃先を軽く砥石に押し付けて引きます。そして、刃先を浮かして初めの位置に戻します。これにより刃先に対して一方向で研ぐことが出来るのです。

なぜ研ぎは難しいのか?

上手に包丁を研ぐのに大切な要素はたくさんありますが、その中でも大切なのが包丁の角度です。熟練の職人は包丁の角度を一定に保ちながら研ぐ技術があります。しかし、包丁の角度を一定に保ちながら研ぐ事は難しく、切れ味のいい包丁に研ぎあげることが難しいのです。

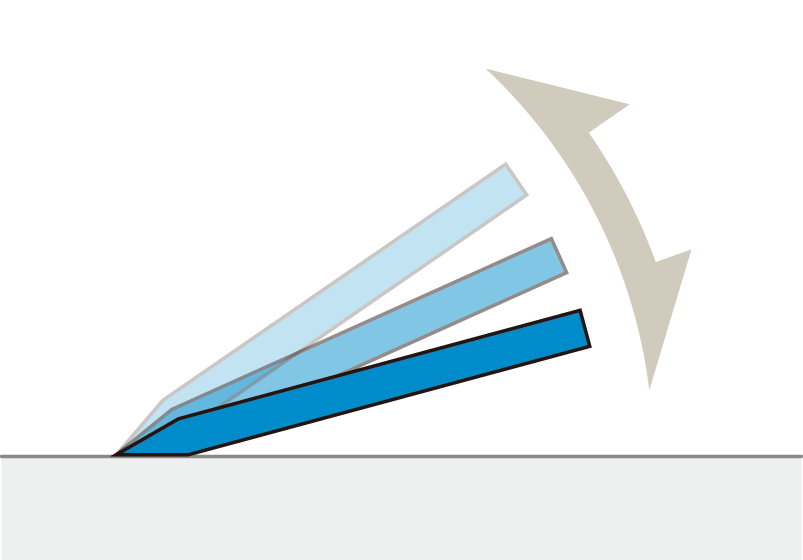

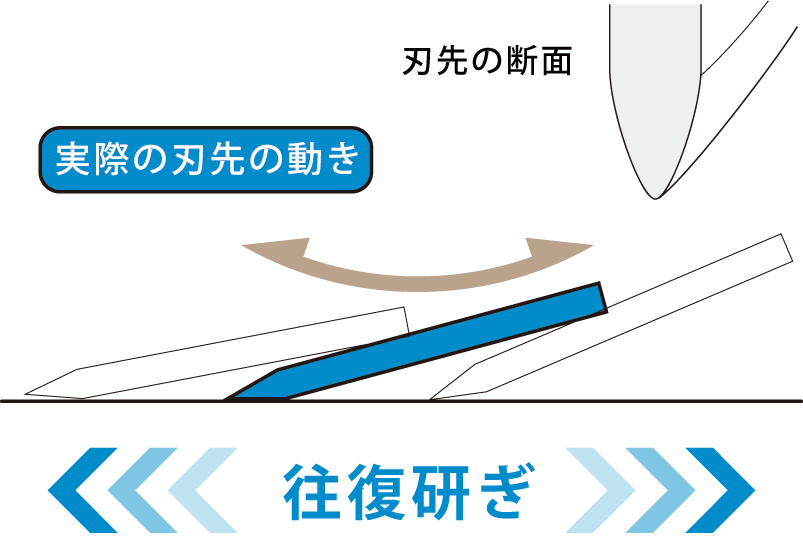

往復研ぎ

さらに、むずかしくしているもうひとつの理由が、包丁を往復させる動作にありました。角度を一定に保つ技術がなく、刃を往復させながら研ぐと、手前と奥とでは角度が変わってしまい、刃先は丸まってしまいます。このため、刃の角度を一定にする事ができずに、研ぎ上がりがよくありませんでした。

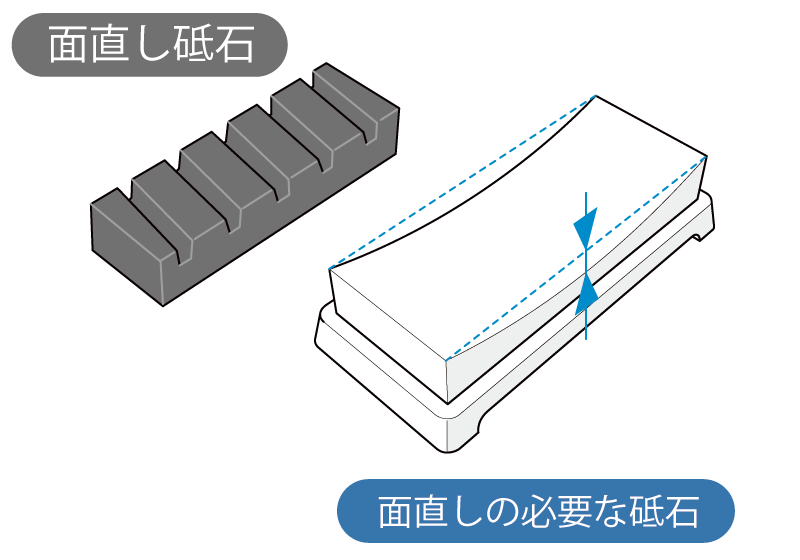

面直しの必要な砥石

また、天然砥石やセラミックの砥石は、使っていくと徐々に中心部分が減ってきます。この状態では、角度を一定に保ちながらの研ぎはさらにむずかしくなり、面直し砥石を使って砥石の”面直し”をしなければなりません。トギサムライは、平面保持力の高く、耐久性の高いダイヤモンド砥石を使用しています。砥石のメンテナンスは、使用後に水洗いして、よく乾燥させるだけでOKです。

角度を一定に保ちます

トギサムライはホルダーにより、包丁の角度が15度に固定されます。このため特別な技術は必要なく、正確に一定の角度をキープした状態で、刃先を研ぐことが出来るので、切れ味のよい包丁に研ぎあげる事が出来るのです。

一方向で研ぎます

トギサムライは独自の浮上機構(PAT.P)により、刃先を浮かせた状態になっています。包丁の刃先が砥石に対して垂直になるようにセットし、刃先を軽く砥石に押し付けて引きます。そして、刃先を浮かして初めの位置に戻します。これにより刃先に対して一方向で研ぐことが出来るのです。

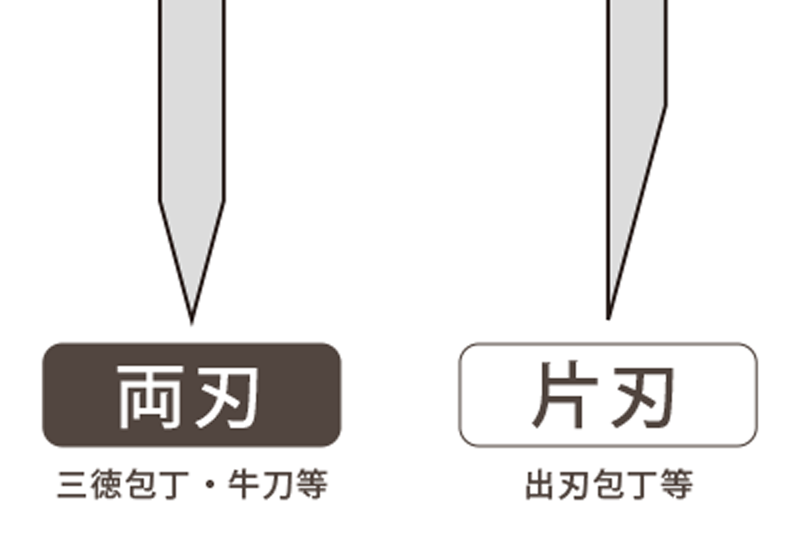

両刃・片刃を研げます

包丁の種類は、大きく分けて2種類あります。三徳包丁・牛刀等の両面に刃のついている、両刃包丁。魚を切るのに使う出刃包丁などは片面にだけ刃が付いている、片刃の包丁です。トギサムライは、両刃・片刃どちらの包丁も研ぐことが出来ます。

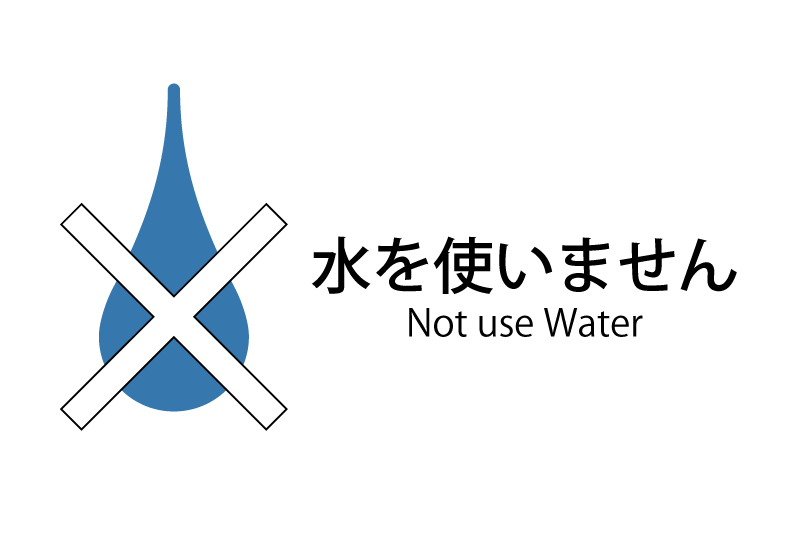

水を使わずに研げます。

砥石は研ぐ前に、数十分間水に浸していく必要がありました。「トギサムライ」水を使わずに研げるので、必要なときに取り出してすぐに研げます。また、テーブルの上など、場所を選ばずに研げます。水を使わず砥汁も出ないので、手も汚れにくい。

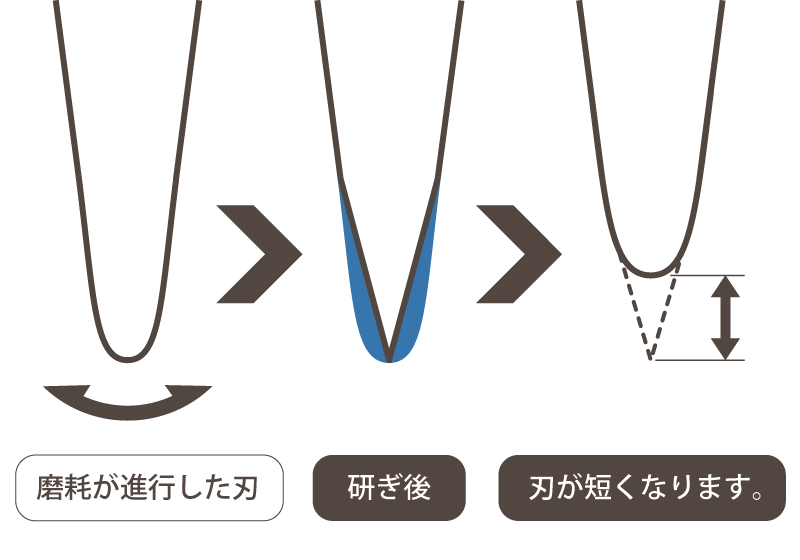

こまめに研ぐと長持ち

刃先の磨耗が進んだ刃を研ぐと削る量が多くなり、その分刃が短くなってしまいます。こまめに研ぐことで、包丁を長持ちさせられるのです。トギサムライは取り出してすぐ使えます。こまめに研いで、お気に入りの包丁を長くお使いください。

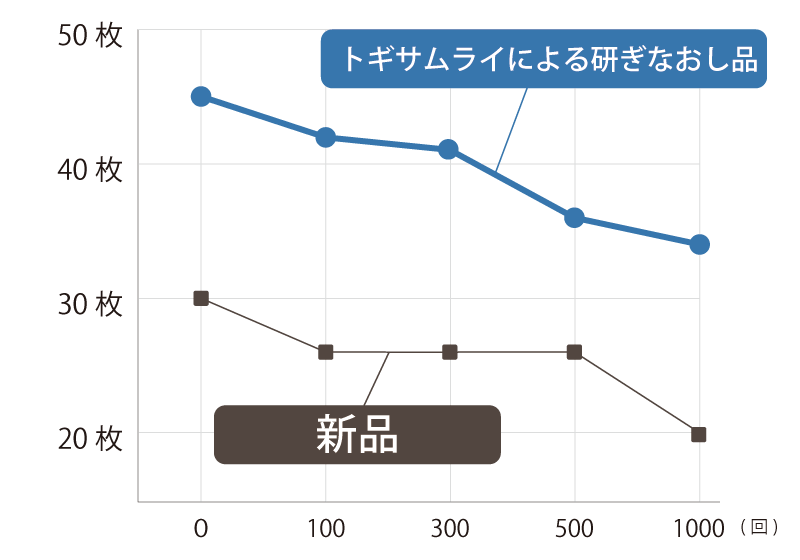

切れ味、長持ち

トギサムライで”横一方向研ぎ”により、研ぎなおしをした包丁は、驚くほどよく切れ、また長持ちします。

荷重をかけた包丁を10回前後させて、切れた紙の枚数を測定した結果です。さらに、同荷重条件でプラスチック製のまな板の上を、各回数摺り、その後に切れた紙の枚数の試験結果です。

検体/三徳包丁165mm(ステンレス+ステンレス割込み)

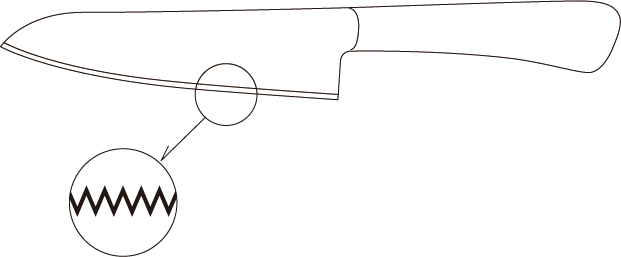

「横一方向研ぎ」で研いだ刃先

「横一方向研ぎ」で研ぐと刃先に微細な凸凹が形成されます。この微細な凸凹により、切れ味が長持ちする包丁となるのです。

刃先の顕微鏡写真

「横一方向研ぎ」とは、包丁の刃先に対して垂直に研ぎ、さらに包丁を研ぐ際に引くときだけ研いで、戻すときには刃先を浮かして砥石に触れないようにする研ぎ方です。